06.06.2025 – News – Tagesspiegel – Katrin Hillgruber — – Details

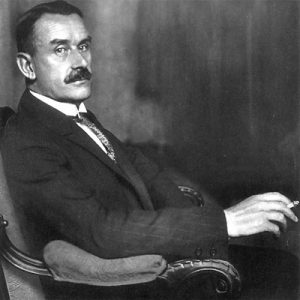

Thomas Mann

Was geht uns Thomas Mann heute noch an? Die Lübecker Ausstellung «Meine Zeit» und zahlreiche Neuerscheinungen finden anlässlich seines 150. Geburtstags Antworten darauf. — Auf dem Weg zum Lübecker St.-Annen-Kloster, gleich bei der Bushaltestelle «Fegefeuer», fällt das Schaufenster des Spielzeuggeschäfts «Kinderkram» ins Auge. Zwischen antiken Teddybären und Puppen liegen Bücher von Thomas Mann verstreut, «Die Buddenbrooks» oder «Der Tod in Venedig» in einer auffallend bunten Ausgabe.

«Unordnung und frühes Leid» betitelte er 1925 eine Novelle. Hier jedoch ist eine heitere Unordnung zu sehen, die zum Lesen anregt und an die großbürgerliche Kindheit der Schriftsteller Heinrich und Thomas Mann im später so genannten Buddenbrookhaus erinnert. Dieses wird noch bis 2030 umgebaut – ein Makel im Thomas-Mann-Jubiläumsjahr. — Deshalb hat Caren Heuer, die Direktorin des Buddenbrookhauses, die Ausstellung „Meine Zeit. Thomas Mann und die Demokratie“ in das ehemalige Kloster St. Annen verlegt. Der imposante Backsteinbau beherbergt neben Schätzen aus der Reformationszeit ein modernes Museumsquartier. Und jetzt im ersten Stock auch ein Dichterleben in Schwarzweiß samt Erstausgaben wie der einbändigen „Buddenbrooks“-Edition, die Mann 1903 den literarischen Durchbruch bescherte. Zu sehen sind aber ebenso ein himmelblaues Rednerpult und ein Original-Volksempfänger aus dunklem Bakelit. Dieser Radioapparat wurde 1933 auf Geheiß des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels entwickelt, als Thomas Mann mit seiner Familie bereits im Schweizer Exil weilte.

Vom Anhänger des Kaisers zum Demokraten Die ganz in Schwarzweiß plus einer Schmuckfarbe wie Orange, Rosa oder Türkis gehaltene Schau gliedert sich in sechs Stationen mit je einem zentralen Exponat. Auf diese Weise werden Leitbegriffe für Manns Denken wie Gleichheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit oder die Würde des Einzelnen illustriert. Es beginnt mit der inexistenten sozialen „Gleichheit“ im Kaiserreich, in das Thomas Mann am 6. Juni 1875 hineingeboren wurde. — Vom kaisertreuen Befürworter des Ersten Weltkriegs – über den er sich heftig mit dem frankophilen Bruder Heinrich stritt – wandelte sich Thomas Mann in der Weimarer Republik zum entschiedenen Demokraten. Wie Alfred Döblin oder sein späterer Kontrahent Bertolt Brecht erkannte er früh die Möglichkeiten des neuen Mediums Rundfunk. — So stehen zwei Reden im Vordergrund, die er im Berliner Beethovensaal hielt: 1922 sprach er „Von deutscher Republik“, alarmiert durch die Ermordung des liberalen Außenministers Walther Rathenau. Dieses Attentat sei ein Erweckungserlebnis für den bis dahin eher unpolitischen Schriftsteller gewesen, betont Caren Heuer vor einer überlebensgroßen Fotografie Rathenaus. — Mann ergriff Partei für die Sozialdemokraten, die ihn für seine „handelnden Reden“ lobten, er trat sogar in einem Arbeiterheim in Wien-Ottakring auf. Dabei sei ihm eine solche Mahn- und Protesthaltung nicht leichtgefallen, erläutert Heinrich Detering in einem der profunden Katalogtexte.

Seine Landsleute hören ihn heimlich im Radio Am 17. Oktober 1930 hielt Thomas Mann eine „Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft“, diesmal unter dem Eindruck der Reichstagswahlen, bei denen die NSDAP beunruhigende 18,3 Prozent erreicht hatte. Nach dem 30. Januar 1933 konnten ihn seine Landsleute nur noch heimlich hören, was die Kuratorin Marie Limbourg mit dem „begehbaren Volksempfänger“ in einer dunklen Ecke verdeutlicht. Sie hat auch einen spannenden Zeitungssaal gestaltet, in dem sich die Titelseiten von liberalen Blättern wie der „Vossischen Zeitung“ und dem NS-Propagandablatt „Der völkische Beobachter“ am Ende der kurzen Weimarer Republik stumm anschreien. Als brillanter, aufrüttelnder Rhetor klärte Thomas Mann seine deutsche Hörerschaft ab 1940 von Amerika aus über die Verbrechen des NS-Regimes auf. „Ich fürchte mich vor den Trümmern, den steinernen und den menschlichen“, bekannte er in einem Offenen Brief nach Kriegsende – und blieb bis zu seinem Tod 1955 im Exil. — Im Frühjahr 1950 hielt Thomas Mann in Chicago die Rede „Meine Zeit“. Darin fragte er hellsichtig, „ob der Mensch um seiner seelischen und metaphysischen Geborgenheit willen nicht lieber den Schrecken will als die Freiheit“. Warum hat Caren Heuer diese weniger bekannte Rede zum Herzstück der Ausstellung erkoren? „Der Anspruch war es von Anfang an, Thomas Mann zu seinem 150. Geburtstag als jemanden zu präsentieren, der uns heute noch angeht, dessen Botschaften für uns heute noch Wichtigkeit haben“, erklärt sie. „Meine Zeit“ sei eine „museologisch sehr dankbare Rede“, weil sie sich narrativ so gut umsetzen lasse: „Der alte Mann blickt zurück auf sein ganzes Leben und seine politische Entwicklung.» — Besonders wichtig ist den Kuratorinnen Caren Heuer und Marie Limbourg die Mitwirkung der Besucher, gerade in einer Ausstellung, in der es um Demokratie geht. So kann man sich an Umfragen aller Art beteiligen oder Interpretationen heutiger Schülerinnen und Schüler von Thomas Manns Pennäler-Zeitung „Der Frühlingssturm“ bewundern.

Der Mann, der nicht lieben durfte Einen wahren Frühlingssturm der Pubertät müssen Thomas Mann und sein Mitschüler Otto Grautoff erlebt haben, suggeriert der ausgewiesene Mann-Experte Tilmann Lahme in seiner großen Biografie „Thomas Mann. Ein Leben“ (dtv), die sich auf die endlich zugänglichen Tagebücher des Schriftstellers stützt. Lahme rekonstruiert en detail, wie die Lektüre von Richard von Krafft-Ebings „Psychopathia sexualis“ die beiden Jugendlichen sowohl irritierte als auch bestärkte, als sie ihre Homosexualität erkannten. — Mann behandelte Grautoff schlecht, besonders als dieser durch den Konkurs des Vaters, eines Buchhändlers zu einem „Vernichteten“ wurde. Dennoch blieb Grautoff noch viele Jahre für Thomas Mann der ideale Adressat, wenn er sich über seine unerlaubten „Pollutionen“ äußern wollte. Mag sie thematisch auch etwas auf die Sexualität des „Mannes, der nicht lieben durfte“ fixiert sein, so besticht Tilmann Lahmes Biografie durch Detailreichtum und ihren frischen, lockeren Stil: „Nun ja, Dynastie: Nach drei Generationen ist Schluss.“ — Den „amerikanischen“ Thomas Mann beleuchten zwei andere bemerkenswerte Bücher: Martin Mittelmeiers „Heimweh im Paradies. Thomas Mann in Kalifornien“ (DuMont Literaturverlag) und „Was gut ist und was böse. Thomas Mann als politischer Aktivist“ (Propyläen) des Münsteraner Germanisten Kai Sina. Er unterzieht Thomas Manns Reden einer akribischen Stilanalyse und geht als erster auf sein frühes Interesse am Judentum und seine Sympathie für die zionistische Bewegung ein. — Mittelmeier hingegen evoziert sehr lebendig die Atmosphäre in Manns prominentem Emigrantenkreis, der „heavenly Kuchen und Kirschwasser“ konsumierte. Er zeigt Thomas Mann als engagierten Wahlkämpfer für Präsident Roosevelt. Ihm erwies er mit „Der große Ernährer“ Reverenz, dem vierten Band von „Joseph und seine Brüder“ – eine weitere Lektüreempfehlung in diesem reichen Jubiläumsjahr.

SK-news