16.04.2025 – News – Berliner Zeitung – Ulrich Seidler — – Details

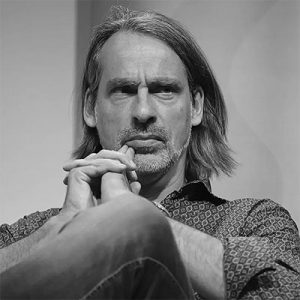

Frank Castorf

Frank Castorf inszeniert in Dresden Büchners «Dantons Tod». — Fatalismus und die Liebe zur Revolution können Hand in Hand gehen. Man sieht es an Büchner, Müller und an Frank Castorf, der in Dresden «Dantons Tod» inszeniert. Ein Interview in der Kantine.

Der 73-jährige Frank Castorf probt in diesen Frühlingstagen in Dresden das Revolutionsstück «Dantons Tod» des 23-jährig gestorbenen Georg Büchner. Auch auf die Gefahr hin, deswegen mit schwindender Jugend als «Tölpel» zu gelten, gewinnt der Theaterregisseur sozialen Umstürzen einiges ab – selbst wenn sie in der Realität zur Tragödie werden. Als dialektischer Denker und hedonistischer Marxist, der dazu neigt, sich zu langweilen, wirft er erfrischende und erschreckende Blicke aus den Tiefen der Geschichte auf unsere Gegenwart. Im Theater ist das super, und in der Kantine, in der wir uns zum Interview treffen, erst recht.

Herr Castorf, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, dass Georg Büchners Stück «Dantons Tod» kein Happy End hat. Aber was ist mit heute? Aufklärung und Demokratie scheinen zu kollabieren. Ist die bürgerliche Revolution endgültig gescheitert? — Der Gedanke von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist schön, hat aber nie funktioniert, weil man die Klassenfrage nicht gelöst hat. Die ist noch immer offen. Unsere Außenpolitik argumentiert mit Werten und Idealen an der sozialen Frage vorbei – wie bei der Französischen Revolution. Deshalb ist das Wort von Francis Fukuyama, dass wir 1990 am Ende der Geschichte angekommen sein sollen, Unfug. Die militärische Geschichte hat neuen Schwung bekommen, und die Konflikte sind überall aufgebrochen, wo die Schutzmacht Sowjetunion an Einfluss verlor. Und worum geht es? Um Erdöl und andere Interessen.

Ging es denn bei der Französischen Revolution um Werte oder um Interessen? — Es gab Kriegsgewinnler, die unter dem müde gewordenen Danton Schutz fanden. Die Ungerechtigkeit blieb. Als Robespierre die Revolution stabilisieren wollte, ohne das Privateigentum anzutasten, verstand Danton, dass die Revolution gescheitert war und er sich bald unter die Guillotine legen muss. Und er sah auch voraus, dass Robespierre ihm bald nachfolgen würde. Mit ein bisschen Abstraktionsvermögen war ihm klargeworden, dass man die Welt nicht umgestalten kann, weil man den Menschen nicht umgestalten kann. Das sah auch Büchner, der sehr jung zum Fatalisten wurde.

Ist das nicht zu abgeklärt?

Wir sind endlich in der Unendlichkeit. Dieser Gedanke liegt jemandem näher, der in der DDR gekämpft hat, um etwas Überflüssiges wie Theaterkunst machen zu dürfen und der den Luxus des Verbotenwerdens erfahren hat. Das nimmt die Angst vor Veränderungen. Auch wenn in Europa der Mensch, der sich jetzt so wichtig nimmt, aus der Landschaft verschwinden wird. Heiner Müller hat das 1979 in «Der Auftrag» in einer wunderbaren Poesie ausgedrückt und damit Büchner weitergeschrieben.

Büchner ist an den Menschen verzweifelt. — Er hat rechtzeitig seine Tuberkulose bekommen und ist mit 23 Jahren gestorben. Ja, er ist verzweifelt an seinem Nihilismus. Sein Danton ist eine autobiografische Spiegelung. Und diese Langeweile setzt sich in «Leonce und Lena» fort. In seinem «Hessischen Landboten» hatte er zuvor den Palästen den Krieg angesagt – also die soziale Antwort gegeben.

«Dieter Mann gehört zu den Menschen, die mir geholfen haben.»

Sie haben «Danton» schon einmal inszeniert. — Ja, aber nicht von Büchner, sondern «Die Sache Danton» von Stanislawa Przybyszewska. Das sollte ich für das Deutsche Theater machen. Przybyszewska hat das Stück in den Dreißigern in Warschau geschrieben. Die Weltrevolution war gescheitert, Stalin hat sie 1923 ad acta gelegt, nachdem die ganzen Trotzkis und Bucharins tot waren. Das Stück hat Trotzkis Idee aufgenommen, der den alleinigen Aufstieg Stalins mit dem Thermidor der Französischen Revolution verglich, dem Monat, in dem die Köpfe rollten. Der Ausblick von Robespierre ist wie der von Trotzki im mexikanischen Exil: trostlos. Das Stück ist eine Abrechnung mit dem Stalinismus im Formenkleid der Französischen Revolution. Und ein Jahr vor dem Untergang der DDR hatte das Deutsche Theater unter dem großartigen Intendanten Dieter Mann den nötigen Mut für dieses Stück gesammelt. Ich habe mich dann doch für das sowjetische Original, also für Bulgakows «Paris, Paris» entschieden.

Was wahrscheinlich noch einen Tick mutiger war. — «Paris, Paris» sollte abgesetzt werden, und Dieter Mann sagte, dass er als Intendant zurücktreten würde, wenn das passiert. Ich weiß es aus meinen Akten. Er gehört zu den Menschen, die mir geholfen haben. Wie der alte Gerhard Meyer in Karl-Marx-Stadt, wie Peter Sodann in Halle und außer Dieter Mann auch Friedo Solter am Deutschen Theater. Und selbst Fritz Rödel in der Volksbühne.

Kann es keine Freiheit für alle geben? — Freiheit wurde spätestens im 19. Jahrhundert als Gummibegriff entlarvt. Jeder kann alles reinfüllen, was er will. Freiheit ist eine gut gewählte Ausrede für alle, die Demokraten sein wollen. Deshalb muss man misstrauisch sein. Bin ich als Marxist natürlich. Man hat mir den Apparat genommen, weil ich damit gemacht habe, was ich wollte. Wer waren die Bürgermeister, Kultursenatoren und Kulturstaatssekretäre? Ich habe ihre Namen schon vergessen. So wie Sasportas sagt, dass er den Kaiser schon längst vergessen hat, der Europa regierte.

Napoleon? — Wie gesagt: Sein Name ist mir entfallen. Sie hätten mich spätestens in der Pandemie rausgeschmissen, weil ich die Folgsamkeit nicht aufgebracht hätte. Aber es ist auch schön, in Wien zu sein oder in Zürich, wo eins meiner Kinder lebt. Gute Hotels, man kann wandern, der Fußballverein steht dem Sohn offen. Ich finde, die Schweiz hat ein gut funktionierendes gesellschaftliches und politisches System, aber ich bin vor allem wegen der Küche da. Die ist wunderbar, besser als die französische, weil sie ein Mix aus französischer, italienischer und deutscher Kochtradition ist. — Kühlschrank mit Selbstschussanlage

In Ostdeutschland ist die Küche weniger gut, arbeiten Sie deswegen nicht so gern dort? Abgesehen vom Berliner Ensemble? — Nein, das hat andere Gründe. Früher habe ich gern in Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg gearbeitet: Wir waren funktionierende sozialistische Menschengemeinschaften, SMGs, wie Walter Ulbricht sie nannte. In unserem Fall müssen Sie weniger an die FDJ denken und mehr an die Katzelmacher von Fassbinder: denken, streiten, Quatsch und Ärger machen. Ulbricht meinte SMGs eher militärisch, aber auch zukunftsfreudig und optimistisch. So wollen wir alle sein! Hat nicht ganz geklappt. Und dann kam Erich Honecker und hat die «Kleine Stabilisierung» durchgezogen, so heißt ein Stück von Tadeusz Różewicz. Von da an hat jeder in seiner kleinen Buchte gesessen und wurde immer depressiver. Der Kühlschrank in meiner Anklamer Othello-Inszenierung ist ein schönes Bild dafür. Da war eine Selbstschussanlage installiert wie auf der östlichen Seite der deutschen Grenze. Als Jago sich ein Bier holen will, fällt ihn die Kugel. Othello bleibt übrig, nimmt Tabletten und verendet zur Stones-Ballade «You Got the Silver». Tolle Inszenierung, viel Einfluss von Pina Bausch. Und nur zweieinhalb Stunden.

Seltsam, dass es bei der weitverbreiteten Antriebslosigkeit überhaupt zum Mauerfall kam. Auch Volker Brauns Stück «Die Übergangsgesellschaft» ist von Depression und suizidaler Sehnsucht geprägt. — Was soll man machen? Ich schätze das Buch «Der fremde Freund» von Christoph Hein sehr, wir wollten es mal mit Henry Hübchen als Paris-Texas-Western verfilmen, und er war mit allem einverstanden. Aber ich verzeihe ihm nie, dass er Leipzig als Heldenstadt tituliert hat. Wenn wir überlegen, was die Polen, Ungarn und Sowjetbürger riskiert haben – und dann sind die Kaffeesachsen sehr spät, heldenhaft ein bisschen im Kreis gelaufen. Zu spät wahrscheinlich, denn so wurde aus der sozialen Ansage: «Wir sind das Volk» schnell eine nationalistische: «Wir sind ein Volk». Heiner Müller führte es dann auf den bürgerlich individualistischen Punkt: «Ich bin Volker». / «Als Ruine hat die Frauenkirche mehr Eindruck auf mich gemacht.»

Sind Sie enttäuscht von Ihren ehemaligen DDR-Mitbürgern? Ist das der Grund, weswegen Sie lieber woanders inszenieren? — Um enttäuscht zu werden, muss man sich etwas vormachen. Ich bin jetzt doch ganz gern hier in Dresden, schon zum zweiten Mal. Ich wohne in Neustadt. Da ist so ein bisschen wie St. Pauli oder Kreuzberg. Gestern war ich mit meiner Freundin im Madness, einer Raucherkneipe, die spielen Ton, Steine, Scherben und haben auf, bis der Letzte geht. Die Küche ist gut in Dresden, man kauft für die Hälfte ein. Es gibt einen wunderbaren Fleischer, picobello, da kann man vom Boden essen. Alles ist so schön hier wie in Kleinmünchen. Ich gehe da so lang und denke an die Bomben, die im Februar 45 gefallen sind und die schöne barocke Stadt in Trümmer gelegt haben. Ich glaube, die Frauenkirche, so schön sie heute ist – als Ruine hat sie mehr Eindruck auf mich gemacht. Neustadt gefällt mir, links-grün, aber trotzdem entspannt. Wenn man sich da etwas entfernt, sind aber auch schnell andere Gedanken in Umlauf und andere Pläne für die deutsche Zukunft.

Zurück zu Büchner und der Frage: War er nicht mehr ein Revolutionär als ein Fatalist? — Er war jung, hat unter den Umständen gelitten. Er musste fliehen, in die Schweiz, nach Strasbourg, Reisen bildet. Und er hat die Bücher der französischen Historiker, von Adolphe Thiers oder Jules Michelet gelesen, Standardwerke für das Denken der Girondisten. Die habe ich auch gelesen, interessant, sehr umfangreich. Przybyszewska und Müller haben die auch gelesen und in ihre Zeit überführt. So wurde aus Danton die Hyäne der Wallstreet. Der revolutionäre Geist ist heute noch wach, etwa in den Gelbwesten. Macron, diese Hyäne der Wallstreet, hält sie für Faschisten. Büchner kannte den Blick in den Thermidor: «Die Revolution ist die Maske des Todes. Der Tod ist die Maske der Revolution», wie Heiner Müller sagte. Büchner wusste, woran Robespierre gescheitert ist. Der Hunger ist die Sichel des Fortschritts. Wenn er nicht gestillt wird, können die ideologischen und religiösen Fanatiker mit ihren Idealen einpacken. An das Privateigentum ist dann erst die Revolution im Oktober 1917 in Russland gegangen.

Die ist dann auch gescheitert. — Wir wissen, dass wir die Verlierer sein werden. Aber es immer wieder zu versuchen, bringt die Mächtigen in der Welt immer wieder durcheinander.

Ist es das, was Sie antreibt? Die Mächtigen durcheinanderbringen? — Selbst das scheint aussichtslos zu sein, der Versuch ist aber ehrenwert. Anders als die Geschichtsoptimisten von der CDU, die die Zustände der Gegenwart in die Unendlichkeit verlängern wollen, weiß ich, dass irgendwann sowieso alles vorbei sein wird. Evolution oder Revolution? Langsamer oder schneller? Ich bin ein ungeduldiger Typ. Die Revolutionen haben tolle und grauenvolle menschliche Tragödien und mit Schwert, Feuer und Blut auch interessantere Bilder hervorgebracht. Der Lange Marsch von Mao, die Roten Khmer, Stalin. In milderer Modifikation auch in der DDR. Grauenvoll, wie gesagt. Aber sie begannen als Versuch, die Welt zu verbessern. Vom Standpunkt des Dramaturgen und aus seinem sicheren Abstand betrachtet, sind Revolutionen ergiebiger.

Was für ein Stück ist unsere Gegenwart? — Ein Drama, das sich gegen seine Entwicklung stemmt. Absurdes Theater. Ja, und alle spielen brav ihre Rollen. Der Text sitzt, die Worte sind so leer wie nie und werden trotzdem voller Griesgram für bare Münze genommen. In der DDR galt die klare Verabredung: Das, was im Neuen Deutschland steht, ist nicht die Wahrheit. Das wusste jede Fischfrau, die den Hering ins Zeitungspapier gewickelt hat – immer auch als Geste des Widerstands. Aber heute glauben die Leute auf einmal, was in der Zeitung steht – oder sie tun so und regen sich dann auf. In die Berliner Zeitung gucke ich gern rein und freue mich, weil man den Dialog übt. Der Dialog macht Konflikte produktiv. Wer Konflikte zukleistert oder ausblendet, hat Angst vor der Entwicklung – das sind alles Erkenntnisse aus der Dramatik.

Wenn Sie Drama mögen, müsste Ihnen der gestaltungsfreudige Trump gefallen. — Donald war immer meine Lieblingsfigur in Entenhausen. Mir gefällt der republikanische Geist in Amerika, der im nationalistischen Europa nie richtig greifen konnte. In Amerika mischen sich die Völker – und zwar die Nachfahren der Armen, Hungernden und Perspektivlosen aus dem Baltikum, Irland, Deutschland, Galizien, Italiener. Sie sind alle Amerikaner geworden – das ist ein Erfolgsmodell. Trump ist eine Witznummer. Die Pointen schlagen an der Börse durch und machen seine Buddys reich. Darüber müssen wir nicht reden.

Braucht unsere Politik mehr Dramatik? — Gucken Sie sich mal die Originaltexte der Reden an, die Robespierre, Saint-Just oder Desmoulins im Convent gehalten haben, die haben ihren Intellekt und ihre Stimme eingesetzt für die Revolution und die Menschen gepackt. Und dann schalten Sie mal Phoenix ein und hören Sie, was da für Geräusche im Bundestag abgesondert werden. Gucken Sie in die leeren Wohlstandsgesichter der Apparatschiks. In der DDR fanden wir, dass das Wort von Politbüro sehr treffend war für die Gestalten, die da mit ihren Aktentaschen zum Dienst gingen. Aber auch der kleine Harry Tisch war als Trunkenbold und Gewerkschaftsvorsitzender authentischer als die Politiker von heute. Oder Günter Mittag, der seine Beine verlor. Da steckte noch im eigenen Verfall mehr Individualität. Debuisson sagt im «Auftrag»: «Alles Alte ist besser als alles Neue». / «Soll ich den Bürokraten trauen, die jetzt Geld drucken lassen?»

Klingt nach keinem revolutionären Motto. — Ich hoffe, dass es nicht zutrifft, aber im Moment muss man Müller, also seinem Debuisson, wohl recht geben. Brabbeln da vor sich hin und auf einmal steht eine Zahl im Raum, von der ich noch nicht einmal auf Anhieb weiß, wieviele Nullen die eigentlich hat. So eine monströse Luftbuchung hebelt jede Moral aus. Kein Wunder, dass die Partei der Protest- und Nichtwähler immer größer wird. Soll ich den schmallippigen Bürokraten, die jetzt Geld drucken lassen, trauen?

Vorsicht! Die drucken auch Geld, um die Theater noch bezahlen zu können. Ihre Gage zum Beispiel. — Ich verdiene das Geld nur, wenn ich die Klappe aufreiße. Theater funktioniert nicht, wenn man nicht abweichen darf. Und wenn man über die Abweichungen nicht lachen darf. Wenn man nur nach der Übereinstimmung mit dem strebt, was Spiegel und Süddeutsche schreiben, kann man das Theater lassen.

Reden Sie vom Berliner Ensemble? — Nicht nur. Ich bin gern da. Und wenn mir das BE von heute zu sehr auf die Nerven geht, schließe ich die Augen, sehe Heiner Müller und Bertolt Brecht und denke, ja, hier ist das beste Theater für mich. Man darf sich den Humor nicht nehmen lassen. Diese Besserwisserei, dieser ängstliche, hektische Ich-stehe-auf-der-richtigen-Seite-Bekenntnisdrang, dieses Oh-Gott-was-hab-ich-gesagt? Das kenne ich aus der DDR und hab damals schon nicht mitgetanzt.

SK-news